※この投稿は個人用の外部サイトログです。

https://geolog.mydns.jp/sky.geocities.jp/joggle_joggle/Main0.html

A.事故の発生

1985年8月12日午後6時12分大阪空港を目指して羽田空港を飛び立った日本航空123便(ボーイング747SR-100型JA8119号機)は、離陸12分後の6時24分35秒、機体後方で「パーン」という異常な音が発生して 垂直尾翼が破壊した。

同機はこの破壊により 垂直尾翼の大半と方向舵、APU(補助動力装置)を失い、同時に垂直尾翼に取付けられていた油圧配管も破壊されたため、全ての油圧力を失い操縦不能になった。

事故が発生した位置は 相模湾上空、大島の北端と伊豆半島熱川温泉を結ぶ2/3程熱川寄りの洋上、その時のJA8119号機の飛行状況は、高度23,900フィート(巡航高度の24,000フィート=7,315メートル に達する直前)、速度310ノット(時速574Km)、飛行方向は257度(西南西)であった。

B.その時操縦室は

操縦室では「パーン」という音の2秒後に一度、1秒間だけ客室高度警報音が鳴り、続いて乗員のうち誰かの「・・・」という意味不明の言葉がりあり、その直後に機長が「なんか爆発したぞ」言い、その3秒後に機長は「スコーク77」(緊急事態の発生を知らせる飛行機の最高度のSOSを発信、管制所のレーダーのJL123の飛行位置を示す輝点にEMGの赤い文字が点滅し、警報音が鳴る)を宣言した。

そして、操縦室における乗員達は、次々に現われる異常な警報音や警告灯、計器の表示などに対処する作業に忙殺されていった。

機長は事故発生46秒後の6時25分21秒、所沢の東京管制部(ACC)に異常事態の発生を無線連絡し、あわせて2万2千フィートまで2千フィート程降下して羽田空港へ帰還することを求めた。

C.その後の飛行状況

その頃、既にJA8119号機は全ての油圧力を失い操縦不能の状態になっていた。

しかしJA8119号機は所期の機長の決断の通り、右に旋回し、高度を下げ、羽田空港を目指して飛行を続けた。

操縦は困難を極めた。

D.樹木との接触

事故が発生してから31分48秒後、JA8119号機は操縦不能の状態で飛行を続けながら、6時56分23秒、最初に樹木と接触した。(一本から松との接触)

その時の飛行状況は以下の通りであった。

- 高度 – 約 5,069フィート(1,545メートル)

- 機首方位 – 約286度(西北西)

- 速度 – 約346ノット(640km/時)

- 垂直加速度 – 約+3G(接触荷重)

- ピッチ[垂直姿勢]- 約11.5度(機首上げ)

- バンク[水平姿勢]- 約39度(右翼下げ)

樹木と接触した部位は機体後方の下部(5-5 を参照)と第4エンジン、この接触により、機体と乗客は3Gの垂直加速度と時速640kmから600kmまでの減速、右側からの非平行過重を受けた。

これらの力を受けて、第4エンジン、水平尾翼、垂直尾翼、右主翼の V/C Flap などが機体から脱落し、御巣鷹山の尾根に飛び散った。

E.墜落

JA8119号機は樹木と接触し、バウンドして高度を上げ、500メートル飛行して、更にバンク角を39°から87°(右翼下げ ほとんど垂直 )に増し、右側の翼端を山の稜線に接触させた。(U字溝の形成)

JA8119号機はさらにバウンドして640メートル飛行し、御巣鷹山から南南東約2,500メートルの「御巣鷹山」の尾根に、ほとんど機体を裏返しにした状態で墜落した。

この事故で奇蹟的に助かった4名を除いて520名の乗客と乗員の方々が亡くなられた。

これは一機の航空機事故としては史上最悪の事例である。

F.事故調査委員会の発足とその結論

政府は直ちに運輸省内に「日航123 便に関する事故調査委員会」(以後 単に事故調という)を設置し、事故の原因究明に当たらせた。

事故調は1987年6月19日、最終事故調査報告書(以降 単に報告書という)を公表した。

その内容は原因について

というものであった。

G.報告書に対する疑問

しかし、後部圧力隔壁の損壊による急減圧の発生、噴出した空気によって尾部胴体・垂直尾翼・操縦系統が一気に損壊したというこの主張は、報告書に記されてるだけであり、急減圧が発生したことを裏付ける証拠は何もなく、かえって急減圧が発生していなかったことを裏付ける証拠が多いことから、現場の乗員や整備関係者の間ではまったく信用されていない。

H.しりもち事故と修理ミス

JA8119号機はこの事故を起こす7年前の1978年、大阪空港において着陸に失敗し、いわゆる「しりもち事故」を起こしていた。

その修理を請け負ったボーイング社の修理チームが後部圧力隔壁を接続する作業を行う際に修理ミスを犯していた。

1985年9月6日、事故発生から27日経って、突然ニューヨークタイムズ紙を通して発表されたこの修理ミスの報道と、それに次ぐボーイング社の「自首声明」は事故の関係者や航空関係者を驚かすものであった。

ボーイング社は社名に「THE BOEING COMPANY」と”THE”を冠しており、ボーイング社そのものがアメリカ国家であるという自負を持っていた。

しかし、これまでの権威をかなぐり捨てたこのアメリカ側の対応は、航空関係者ばかりではなく、国民をも驚かすものであった。

マスコミは連日この修理ミスと金属疲労について論じ、一時「金属疲労」が流行語になったほどである。

国民は総じてボーイング社とアメリカの航空関係者が、自分たちの恥である修理ミスを隠すことなく公表した態度に好感を持った。

事故調がそれに乗じた。

そして、日、米の航空産業を助けた。

I.検察当局の事故調批判

このような事故調や世論の動向に対し、当時この事故の刑事責任を追及していた検事が、8.12連絡会(日航123便事故の御遺族の方々の集まり)において「修理ミスが事故の原因かどうか相当疑わしいということだ。

事故原因にはいろいろな説がある。

タイ航空機の時には、乗客の耳がキーンとしたという声があったが今回はない。

圧力隔壁破壊がいっぺんに起こったかも疑問である。

まず、ボーイング社が修理ミスを認めたがこのほうが簡単だからだ。

墜ちた飛行機だけの原因ならいいが、他の飛行機にまで及ぶ他の原因となると、全世界にシエアを占めている飛行機の売れいきも悪くなり、ボーイング社としては打撃を受けるからだ。

そこで、いちはやく、修理ミスということにした。」

と語り、報告書に対する疑問を述べ、暗に事故調を批判した。

J.事故調のありかた

事故調は、本来、同様な航空事故の再発を防止するために、徹底して事故原因の解明に当たり、対策を明らかにするために存在するものである。

「したがって、公正かつ、適切、確実な調査を行うことが必須の要件である。事故の原因、あるいは認定されるべき事実について、ある予断を持ち、その予断の筋書に適合するするように、資料を収集し、利用し、事実を設定するようなことは絶対にあって

はならない。」(山口真弘 著 航空事故調査 制度と運用 より)

と事故調がなにを為すべきか、なにを為してはならないのかを明確にしている。

このような原則は単に航空機の事故調査にだけにあてはまるものではなく、犯罪の捜査などを含め、極く当り前のことである。

しかし、事故調はこの原則をまったく無視した。

K.事故調がやったこと、やらなかったこと

この事故が発生したのは相模湾上空であり、その海底には垂直尾翼や尾部胴体 、APU(補助動力装置)その他多数の部品が沈んでいる筈である。

それらを引き揚げて調査、解析することによって、初期破壊がどこに発生したのか、そしてその破壊がどのように進展していったのかを知ることが出来る。

しかし事故調は海底からの部品の楊集とそれらに関する調査と解析を全く行なわなかった。

マスコミや航空関係者がこのことを指摘すると事故調委員長は「APU は爆発の危険性がなく、あれ以上の捜査は必要なかっただけのことですよ」と居直った。

このような態度を予断と言わずして何というのか。

報告書は偽りに満ち満ちたものである。

L.事故原因の掩蔽

航空工学も学問の一分野として、人々の調和ある生を助けるために発祥したものを。

事故調は航空機の運航、製造と整備という巨大技術の中に身を潜め、国家機関として与えられた権威を悪用し、専門家も惑わされる程巧妙な細工を仕組んで事故の真相を覆い隠してボーイングと日本航空をかばった。

関与したのは、旧 「内閣調査室」、現在でいう「危機管理室」である。

日本政府が事故調をして事故の真相を覆い掩した第一の目的は、日米経済摩擦の一層の激化を避け、日米関係の「安定化」を

計ることであった。

1985 年当時、アメリカ経済は双児の赤字(国家財政・貿易収支の赤字)に陥り、日本製の自動車がハンマーを持った市民によって叩き壊される様子がテレビで放映されるなど、日米間の経済摩擦が激化していた。

日本はあくまで、アメリカの目下の同盟者なのである。

その時の日本の内閣総理大臣はアメリカの大統領とはロン・ヤスの関係にあり、「日本はアメリカの不沈空母である」と云った中曽根康弘 氏、「内閣調査室」を司る官房長官は「自民党のカミソリ」と云われた後藤田正晴氏であった。

事故の真相を覆い掩した第二の目的は、政府が、儲け本位の日本航空を護り、日本の経済体制を護り、自分達の利権の構造を護ることであった。

1985年当時、日本経済はバブルの絶頂期にあり、ジャパン・アズ・ナンバー・ワンなどともてはやされていた。

そのような中で、日本航空は国が出資した特殊法人として、国の庇護を受け、航空機を81機保有し、国際線を運航する航空会社の中で運送実績が世界一位、年商八千億円を超す巨大な企業になっていた。

しかし、日航のこのような急成長の裏には、ニューデリーのバラム空港事故(72/06)をはじめ、モスクワ事故(72/11)、クアラルンプール事故(77/09)、羽田沖の墜落事故(82/02)、など、この御巣鷹山の大事故(85/08)に至るまでに数多くの人命を失う事故を起し、また乗客の生命こそ奪わなかったものの、乗員を失い、航空機を失うなどの事故も多発させていた。

それでは一体何故、日本航空がこのように事故を多発させる航空会社になってしまったのだろうか。

それには日航という特殊な会社の特異な体質が根深く関係している。

日本航空の経営陣とそれを指導していた行政当局(当時、日航の役員人事は運輸大臣の承認事項であった)は、日本航空を只々「金の成る木」としか見ておらず、事故を起こしても誰も責任を取らず、皆が頬冠りをきめ込み、お互いが癒着し合って、経営を私物化し、無責任な経営を続けていたのである。

官民が一体となり、あらゆる批判を封殺し、法律を無視して押し進められる経営の下では、当然、航空会社にとって最も大事な、国民の生命と財産を守るという公益法人としての責務が忘れ去られ、安全を確保するために必要な運航や整備のための経費がコスト・ダウンの尖兵として切り下げられた。

具体的には、本業とは全く関係のないホテルやリゾート開発などの子会社を創っては投資し、失敗を繰り返し、揚句の果てには、ドルの先物買いによる2,200億円の損失など、合せて4,000億円近い金をブラック・ホールに投げ込むような放慢経営を続け、さらには、年間 3,000億円を超す特別販売促進費(帳簿には記載されない代理店への闇償還)とそれに伴うキック・バックの横行。

こうした日航経営陣のたれ流す黒い金に群がる 政、官、財、マル暴、文化人、それにマスコミ までが絡んだ癒着。

みるに見かねて、監査役が中止勧告を出したにもかかわらず、その監査報告まで無視して押し進められる放慢経営。

これら放慢経営のツケが安全運航の上に重くのしかかってくる。

「二万人体制の確立を」を合い言葉に、二万七千人から3年間で7,000人の社員を削減する人員計画が強行される、などなど。

なお、当時日航の整備費(主に人件費と部品代)が 総費用の中に占める割り合いは8~9%、欧米の平均は約11~12%であった。

また、パイロットの職場には、休憩もなく、11時間も徹夜で操縦しなければならない勤務の改悪が強行され、そのために、会社は労働協約の破棄を繰り返し、不当労働行為を重ね、労働行政当局をして「海老取り川の向こう(羽田空港)は治外法権」と嘆かせたのです。

御巣鷹山事故で政府の行った事故隠しは、こうした日本航空の反国民的な安全軽視の経営を是認し、自らが行って来た行政指導をも是認し、自分達の利権の構造を護るものでもあったのです。

日本航空において、経営者達がどのように企業を私物化していたのか、反社会的活動をしていたのかを詳しく知りたい方は、三百万部を超す、ベスト・セラーとなった「新潮出版」の小説「沈まぬ太陽」(山崎豊子氏 著)の御一読を御勧めします。

M.科学技術と企業倫理

二十世紀を科学技術の世紀という人がいる。

確かに物は豊かになり、人々の生活は向上した。

しかし、いくら科学技術が進歩したと云ってもそれには限界がある。

スペースシャトル・コロンビア号の事故はそのことを如実に物語っている。

アメリカは国の威信をかけて事故の真相を解明した。

一方、この御巣鷹山事故に於いて示した日本国政府の態度はその点でどうであったのか。

それは、科学的立場に立って、事故の真相を解明することなどのっけから放棄し、但々、日米関係を最優先にし、両国の経済と日本航空を護ることに終止したものであった。

また最近、東京電力の原発・事故隠しの問題が国民の関心を集めている。

しかし、経済産業省が出した結論は、シュラウドの交換には一基300億円の費用がかかることから、その費用を惜しみ、事故隠しに関与したとして数人の内部関係者を処分し、発端となった原子炉のひび割れはそのままにして原子力発電を再開するというものであった。

これら二っの例で示した日本政府の態度は、本来、国民の生命と安全を守ることを第一義にすべき企業に対し、「企業倫理」の確立を求めるどころか、儲けることを第一義にすることを勧めたものであった。

その際、科学技術の成果を恣意的に悪用していることが、二重に許し難い。

N.企業倫理の確立とマスコミの役割

雪印食品と日本ハムによる偽装牛肉事件をはじめ、大手食肉会社スターゼン、全農、丸紅 などが牛肉や豚肉、鶏肉の産地を偽って大儲けしていたことが発覚し、食品業界の不正が次々と明らかになった。

これらの不祥事がいずれも「内部告発」によって「企業」という密室の中で行われていたことが暴かれ、そのあまりに不当なやりかたに、国民の怒りが爆発した。

この事件を通して、特筆されるべきことは、マスコミの果たした役割であった。

マスコミは、終始一貫、国民の立場に立ち、「企業倫理」の確立を求めた。

しかし、倫理とは人の心の問題、人の心を変えるのには長い時間が必要である。

マスコミの一層の努力を期待する。

O.航空界の新たな発展を目指して

人はしばしば権威におもねて自分の地位を築こうとする。

しかし、所詮人間は何のいわれもない出生なのである。

ヘレンケラーは言葉を学び、知性を獲得いしていった。

これこそ、何のいわれもない生まれの人間が、遠い祖先達から営々として築きあげて来たコミュニティの力によって、人が人間として育てられていったドラマである。

人間はこのようにして荒野に杭を打ち、いわれを築いてきた。

われわれは今、このドラマに確信を持ち、さらに新たなコミュニティを目指し、人々との連帯を築きあげなければならない。

永年航空会社で整備の仕事にたずさわり、航空機の構造と整備に関して少しの知識を持つ者として、事故報告書の偽りを排し、事実を解き明かし、公表することは、一人の国民としての義務であり新たなコミニテーとの連帯を築きあげる第一歩である。

そしてこの道こそ、不運にしてこの事故に遭われ御巣鷹山で亡くなられた520人の御霊とその御遺族の方々に対する償いの道である。

そしてまたこの道は、航空の安全を求める国民の願いに応える道でもある。

航空界が理性を回復し国民の足として発展することを願う。

P.ある学究に捧ぐ

最後に、羽田沖全日空機墜落事故の調査と研究「最後の30秒」(朝日新聞社)を著された、亡き、山名正夫先生に感謝を捧げたい。

困難につきあたり、思考が乱れたとき、いつも先生の名著に立ちかえった。

そして、そのたびに勇気を与えられた。

以下、「最後の30秒」の最後の部分を引用させて頂く。

変形した一塊の金属片に、無限の愁傷と慟哭が秘められている。

これが事故機の残骸の実態である。

変形や破壊という力学的現象は、事故経過の一つの側面である。

力学的論理による解析のはじまるところ、すでに論理は実態から遊離してゆく。

これは論理の宿命である。

私たちは、論理によって考察を進めると同時に、つねに論理の源泉としての実態そのもの、分かたれざる全体そのものに即しなければならない。

・・・中略

以上で私の物語を終わる。

今度の事故調査と研究を通じて、なにより私の指針となったのは、つぎの蘇東坡の詞、「水龍吟」である。詞に曰く

似花還似非花(花のごとくにしてまた花に非らざるもののごとく)

也無人惜従教墜(また人の惜しむ無くして墜ちしむるにまかす)

抛家傍路(家をすてて路にしたがう)

思量卻是(思い量らせばかへって是れ)

無情有思(こころ無きものに思い有るなり)

損柔腸(やはき腸をもつれいためて)

困酣嬌眼(うみゑひたる嬌しき眼は)

欲開還閉(開かんとしてまた閉じぬ)

夢随風万里(夢は風に随いて万里)

尋郎去處(郎を尋ねゆきしとき)

又還被鶯呼起(たまたま鶯のために呼び起こされぬ)

不恨此花飛盡(此の花の飛び盡さんことを恨みず)

恨西園落紅難綴(恨むらくは西の園の落紅の綴り難きことを)

曉来雨過(曉がたに雨すぎしかば)

遣蹤何在(のこんのすがたは何くにか在る)

一池萍砕(一池のうきぐさと砕けぬ)

春色三分(春の色は三分して)

二分塵土(二分は塵土へ)

一分流水(一分は流水へ)

細看来不是楊花(こまやかに看きたれば楊の花ならずして)

點點是離人涙(點點これ離ればなれなる人の涙なりけり)四春秋、砕かれたこころなかるべき残骸のささやきを聴き、綴り難き西の園の落紅を一筋の糸に綴ることに努めた。

山名正夫 著 「最後の30秒」より抜粋

そして、水に打たれて刻々に砕け散る機体の情景をまぶたのうちに再現すのが私の仕事であった。

以上の物語は、この情景を表現しようと試みた記録である。

・・・中略

私の物語は未完である。

欠けたところ、間違ったところの補足、訂正を識者の方々にお願いしなければならない。

さらに、私の希望は、遭難された乗客乗員の方々と冥土で車座になって一杯やりながら、今生に未了であった因をともどもにあい結び、私の研究のどの部分が正しくて、どの部分が間違っていたか、それを聞かせていただくことである。

古人曰く、「実相を証すれば人法なし、刹那に滅却す阿鼻の業」と。

仰ぎ願わくば私達の涙と祈りによって、亡き人のとこしえに安らかなる眠りにつかれんことを。

いまだ、健康であった頃、雪解けを待って御巣鷹山の尾根を目指した。

スゲノ沢に沿って登る道々に「おのえやなぎ」が育ち、「楊の花」が落ちていた。

私はこれを踏まないようにしながら「涙」に導れて御巣鷹山に登った。

こまやかに看きたれば楊の花ならずして點點これ 離ればなれなる人の涙なりけり・・・・

私も祈る。

「実相を証すれば人法なし、刹那に滅却す阿鼻の業」と。

仰ぎ願わくば私の涙と祈りによって、亡き人のとこしえに安らかなる眠りにつかれんことを。

さらに私の願いは、 山名先生の許しがあれば、遭難された乗客乗員の方々と 「一杯やりながらの語らい」に武田先生を迎えたいと思う。

以下に事故調査委員会の報告と私の見解を並記し、皆様に判断を仰ぐ次第です。

Q.事故調査委員会の結論

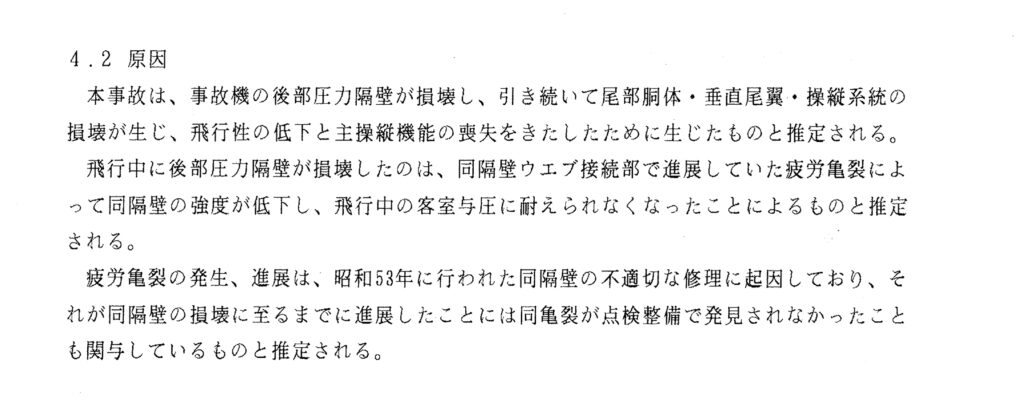

本事故は、事故機の後部圧力隔壁が損壊し、引き続いて尾部胴体・垂直尾翼・操縦系統の損壊が生じ、飛行性の低下と主操縦機能の喪失を来たしたために生じたものと推定される。

飛行中に後部圧力隔壁が損壊したのは、同隔壁ウエブ接続部で進展していた疲労亀裂によって同隔壁の強度が低下し、飛行中の

客室与圧に耐えられなくなったことによるものと推定される。

R.私の結論

本事故の原因と破壊の過程は以下のようなのもであった。

後部圧力隔壁の修理ミス部に損傷が発生し、隔壁の一部が開口し、客室の与圧空気が漏れ出した。

漏れ出した空気は密閉された 尾部胴体と垂直尾翼の中に滞留した。

隔壁の損傷は繰返し荷重を受けて拡大し、垂直尾翼の中の空気の圧力も次第に高まった。

内部に圧力が加わることを前提に設計されていない垂直尾翼のリベットがその圧力によって破損し、垂直尾翼の外板が突然浮き上がった。

浮き上った外板の間から外気が突入し、剥離破壊が発生した。

垂直尾翼が突入する外気によって破壊し倒壊した。

垂直尾翼の後方に取付けられていた方向舵も垂直尾翼と共に機体から脱落した。

方向舵は脱落する際 、尾部胴体に衝突した。

この方向舵の衝突によりAPU防火壁が破壊されAPUとそれ以後の尾部胴体が機体から脱落した。

尾部胴体の脱落により滞留していた空気が一気に放出され、尾部胴体内は一瞬にして大気圧に等しくなった。

この急激な減圧が、8.66psiの客室与圧と相乗して後部圧力隔壁に対して衝撃荷重として作用し、疲労亀裂が進展していた修理ミス部のベイ2とベイ3が第二ストラップも含めて破断し、破断が開口した。

しかし開口した面積はそれほど大きなものではなく、一時的減圧が発生したが与圧系統の機械の自動的作動によりすぐに通常の予圧状態に回復した。

後部圧力隔壁の全面的破壊はJA8119号機が御巣鷹山に墜落する直前に樹木と接触した時の衝撃とその高度における2.4psiの客室与圧を受けて、発生したものである。